Ultimi Commenti

Sono molto interessata ai temi di questo convegno - vista l'attualità degli argomenti che saranno trattati

Interessata alla partecipazione di qs evento sui minori sospesi tra reale e virtuale. Grazie .

spero di poter seguire tutto il giorno.

Molto interessante, lo seguirò con piacere.

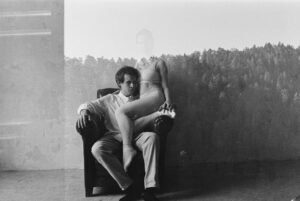

La funzione paterna oggi: dall’autorità alla responsabilità genitoriale

23/07/2025 2025-07-23 14:23La funzione paterna oggi: dall’autorità alla responsabilità genitoriale

La funzione paterna oggi: dall’autorità alla responsabilità genitoriale

Aurora Arcese, psicologa con competenze nell’età evolutiva, frequenta un Master di II livello in Psicologia Giuridica, collabora con la redazione di Psicologia in Tribunale.

La figura del padre, spesso trascurata a favore di un’attenzione quasi esclusiva verso la madre perché in genere è lei a stabilire il primo contatto con il bambino sin dalla fase di gestazione, è collocata in un ruolo secondario (in tal senso la letteratura è ricca di riferimenti, studi e approfondimenti teorici sulla diade madre-bambino) 1). Pertanto sebbene il ruolo materno sia essenziale per lo sviluppo del bambino, si ritiene che anche il ruolo paterno sia fondamentale ed essenziale nello sviluppo del bambino prima e dell’adolescente poi. La funzione paterna va ben oltre la mera presenza fisica: il padre funge da mediatore simbolico, un modello e una guida essenziale nello sviluppo dell’identità, sia per i ragazzi sia per le ragazze (2).

Nelle società antiche, come quella greca o romana, la funzione paterna indicava l’insieme dei poteri giuridici e morali esercitati dal pater familias su tutti i membri della sua domus, non solo sui figli, ma anche sui discendenti di linea maschile e femminile, e perfino sugli schiavi. Tale autorità includeva il potere di proteggere, educare e istruire il figlio. Rappresentava una forma di sovranità assoluta che attribuiva al padre il diritto di decidere persino su questioni vitali, come la vita o la morte (vitae necisque potestas) dei membri assoggettati al suo potere. Tale concezione, inserita in un apparato giuridico e diffusa in tutto l’immenso impero romano, verrà trasmessa per oltre un millennio (è solo con Giustiniano, nel VI secolo, che si attenua) e finirà con l’influenzare anche le future nazioni europee, che attingeranno al diritto romano.

In Italia, il concetto di patria potestà era presente nel primo Codice civile, che risale al 1865 e che ricalca il Codice napoleonico del 1804. Rispecchia una società in cui il ruolo della donna è ancora fortemente subordinato a quello dell’uomo. Il padre era il “capo della famiglia”, titolare del diritto-dovere di educare, mantenere e rappresentare legalmente i figli, ma anche di decidere unilateralmente su questioni fondamentali come l’istruzione, il lavoro o la disciplina. I tentativi di riconoscere alla madre un ruolo decisionale in relazione alla patria potestà vengono vanificati dal Codice civile del 1942, elaborato durante il regime fascista, in cui la patria potestà venne ulteriormente rafforzata, in linea con l’ideologia autoritaria del regime: il padre era definito capo della famiglia, le decisioni sui figli spettavano esclusivamente al padre, anche se la madre era tenuta a collaborare. Il concetto giuridico rifletteva la visione fascista della famiglia come unità gerarchica e patriarcale, in cui il padre aveva funzioni di guida morale e civile.

Nella prima metà del 900, la madre era considerata ausiliaria del padre nel crescere i figli. Non aveva poteri decisionali autonomi, a meno che il padre fosse deceduto, assente o legalmente interdetto. Questo assetto rispecchiava ancora una volta la visione tradizionale della donna, subordinata al marito anche nel campo dell’educazione dei figli.

Tuttavia un cambiamento della visione e del ruolo della figura femminile e della madre iniziò con la diffusione dei moventi femministi. A partire dagli anni ’50 e ’60 la società italiana vide la partecipazione femminile al mondo del lavoro e all’istruzione. Ciò condusse anche alla trasformazione della famiglia e dei ruoli genitoriali, in cui iniziò ad esserci uguaglianza tra i coniugi. Di conseguenza il concetto di patria potestà inizia ad essere considerato come obsoleto, non più in linea con una società democratica, fondata sull’uguaglianza dei diritti.

Il cambiamento decisivo arrivò con la Legge n. 151/1975 che riforma radicalmente il diritto di famiglia: viene eliminata la patria potestà e introdotto il concetto di potestà genitoriale, nel Codice civile, attribuendo cioè la potestà ad entrambi i genitori nell’ottica di un’uguaglianza di diritti e doveri verso i figli da parte tanto del padre quanto della madre. I genitori sono sempre più in una condizione di uguaglianza, anche dal punto di vista terminologico.

Il concetto di potestà tuttavia rimase nel codice civile italiano fino al XXI secolo. Un sostanziale punto di svolta avvenne con la Legge 219/2012 in cui il termine potestà scompare definitivamente, sia dai codici, sia dalla legislazione speciale (nell’art. 331 c.c. del d.lgs. n. 154/2013, titolato Passaggio della patria potestà alla madre, il termine viene abrogato), e viene introdotto il concetto di responsabilità genitoriale. Nell’articolo 316 c.c. viene infatti stabilito che entrambi i genitori hanno la stessa responsabilità genitoriale e devono occuparsi, di comune accordo, della crescita dei propri figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni:

“Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione […] (art. 316 c.c.)”.

La responsabilità genitoriale, pertanto, sancisce che l’interesse dei figli è superiore a quello dei genitori, a prescindere dal fatto che siano nati fuori o dentro al matrimonio, o siano stati adottati. Infatti con questa legge vengono eguagliati tutti i figli, indipendentemente se nati all’interno o al di fuori del matrimonio o se adottati.

Il concetto di responsabilità genitoriale è volto non solo alla parità dei genitori, ma, soprattutto, a sottolineare i loro doveri verso i figli secondo il principio di filiazione, cioè per il solo fatto di averli generati. Pertanto nella prospettiva del benessere esclusivo dei minori, l’art. 330 c.c. disciplina la decadenza della responsabilità genitoriale (ex decadenza della potestà genitoriale o decadenza della patria potestà): “il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio (art.330 c.c.)”.

Ne deriva che il Giudice può dichiarare decaduto il diritto di un genitore su un figlio minore qualora violi o trascuri i doveri nei suoi confronti, ovvero il diritto dei figli al mantenimento, istruzione, educazione; la sottrazione del genitore all’obbligo di assistenza e mantenimento; l’abbandono; l’abuso da parte del genitore nell’esercizio dei suoi poteri arrecando grave pregiudizio al figlio. Tale pregiudizio potrà essere morale, materiale o di natura patrimoniale. In tutte queste ipotesi, il giudice potrà stabilire l’allontanamento del genitore dal figlio. Se decadono entrambi i genitori (o se i figli hanno un solo genitore che decade) il Giudice provvederà a nominare un tutore per il minore fino a che non avrà raggiunto la maggiore età e l’indipendenza e l’autosufficienza.

Considerato che la responsabilità genitoriale è un diritto-dovere a prendersi cura dei figli, la sua decadenza non ha carattere sanzionatorio, ma è necessaria a fare in modo che le condotte sbagliate dei genitori non abbiano ripercussioni dirette e negative sui figli.

La decadenza della responsabilità genitoriale non prevede però anche la decadenza dall’obbligo di mantenimento economico e morale. Il genitore decaduto non potrà più rappresentare legalmente il figlio e perderà i suoi diritti sulla prole, ma non il dovere al suo mantenimento. Il genitore potrà essere reintegrato dal giudice nei casi in cui dovessero cessare le ragioni che hanno determinato la decadenza della sua responsabilità genitoriale, nel corso della quale restano comunque in vigore gli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli.

Talvolta nei conflitti familiari o durante le separazioni, può accadere che uno dei due genitori voglia rinunciare alla responsabilità genitoriale. La legge non prevede in alcun modo la rinuncia a tale dovere nei confronti dei figli. Pertanto non è possibile rinunciare alla responsabilità genitoriale, la quale si può solo perdere o può essere limitata da un Giudice in sede processuale.

La ridefinizione del ruolo paterno – da autorità unilaterale a presenza empatica e co-responsabile – ha seguito e al contempo alimentato un profondo mutamento giuridico e simbolico: un’evoluzione che ha ridefinito la funzione paterna non più come potere, ma come responsabilità, con conseguenze decisive anche nella lettura psicologica dei comportamenti disfunzionali e violenti che possono manifestarsi in situazioni di fragilità o crisi del legame genitoriale.

Questo passaggio non è stato soltanto culturale e sociale, ma ha avuto profonde ripercussioni anche sul piano psicologico, influenzando in modo significativo le modalità di costruzione del legame tra padre e figli. Pertanto, comprendere l’evoluzione della funzione paterna significa non solo analizzare i cambiamenti sociali e giuridici della famiglia contemporanea, ma anche esplorare le dinamiche interne al soggetto padre, valorizzarne il ruolo, e riconoscere gli effetti della sua fragilità e disfunzione, che nei casi estremi e drammatici, può trasformarsi in atti distruttivi, fino all’uccisione di un figlio.

Note

- Adamson L.B., Frick J.E. (2003). The Still-Face: A History of a Shared Experimental. Infancy, 4(4), 451-473.

Barone L. (2007). Emozioni e sviluppo. Percorsi tipici e atipici. Roma: Carocci Editore.

Hui-Chin Hsu & Fogel A. (2003). Stability and Transitions in Mother–Infant Face-to-Face Communication During the First 6 Months: A Microhistorical Approach. Developmental Psychology, Vol.3, No.6, 1061-1082.

Lavelli M. (2007) Intersogettività. Origini e primi sviluppi. Milano: Raffaello Cortina Editori

Mcquaid N.E., Bibok B.M. & Carpendale J.I.M. (2009). Relation Between Maternal Contingent Responsiveness and Infant Social Expectations. Infancy, 14(3), 390-401.

Schaffer H.R. (1993). L’interazione madre-bambino. Oltre la teoria dell’attaccamento. Milano: Franco Angeli Editore.

Winnicott, D. W., (1945) Lo sviluppo emozionale primario. Tr. it. in: WINNICOTT, D. W., (1958) Dalla pediatria alla psicoanalisi. Firenze: Martinelli, 1975.

2. Baldoni F. (2005), Funzione paterna e attaccamento di coppia: l’importanza di una base sicura. Ordine Psicologi Lombardia: 34407-2024_Biblio-Padri-Baldoni

Per valutare le competenze genitoriali da utilizzare anche in sede peritale abbiamo ideato un corso rivolto a psicologi che lavorano in ambito clinico e forense che ha l’obiettivo di offrire una panoramica relativamente ad una batteria psicometrica da applicare anche nei contesti più complessi.

Corso intensivo On Demand

PPT, Parents Preference Test, e PSI-4, Parenting Stress Index. La valutazione delle competenze genitoriali in ambito clinico e forense

Durata del Corso: 4 ore

Dal nostro Blog

Esplorazione clinica della folie à deux

La violenza non è solo fisica ma anche e soprattutto psicologica

Figlicidio paterno: cause, fattori psicopatologici e dinamiche familiari

Il Coming Out Day: celebrazione del coraggio e dell’autenticità

Nonni e nipoti: un legame da tutelare

Gli argomenti che tratterete sono alquanto importanti e attuali. Grazie per i vostri approfondimenti.